以前有一篇blog 很简单地说了下地税是什么,和一些党要求的土地税有什么区别。这看似非常无聊的自言自语,不小心通过搜索引擎成为访问量最高的内容之一,其中内容也被拆来拆去出现在不同地方。

而这次趁着奥克兰新政府估价的发布,重新更新一篇,为匮乏的中文互联网增加点营养。

个人判断岛国各路天朝裔房产砖家究竟有多么砖业,最简单快速的方式就是看他们怎么看待地税(rates)和政府估价( rating valuations)。一旦说出“房价涨政府可以多收地税,政府不可能让房价跌”之类的话,就知道可以不用浪费时间了。

简单来说,政府估价只用来决定如何分摊地税。比如说,预算决定征收一亿地税,而该地区的房产价值总额也是一亿,房产估价中每一块钱就会摊到对应的一块钱地税。如果喜闻乐见的房价翻倍发生了,那么就是每两块钱估值对应一块钱地税,每个纳税人交的钱,以及政府税收总额并不会变。

而究竟要收多少钱是通过Annual Plan决定的,就是那个政府每年吃力用各种语言征求大家意见,但砖家们都不知道那是什么,或者觉得政府在走过场的那个程序。

从此不难看出,估价得出的那个数字本身并不重要。重要的对整个地区估价的methodology 一致,哪怕对每个人的房价都估高或者低了,只要偏差的比例一致,并不影响税负的公平性。实际情况比这复杂很多,但上一篇blog已经大概说过了。

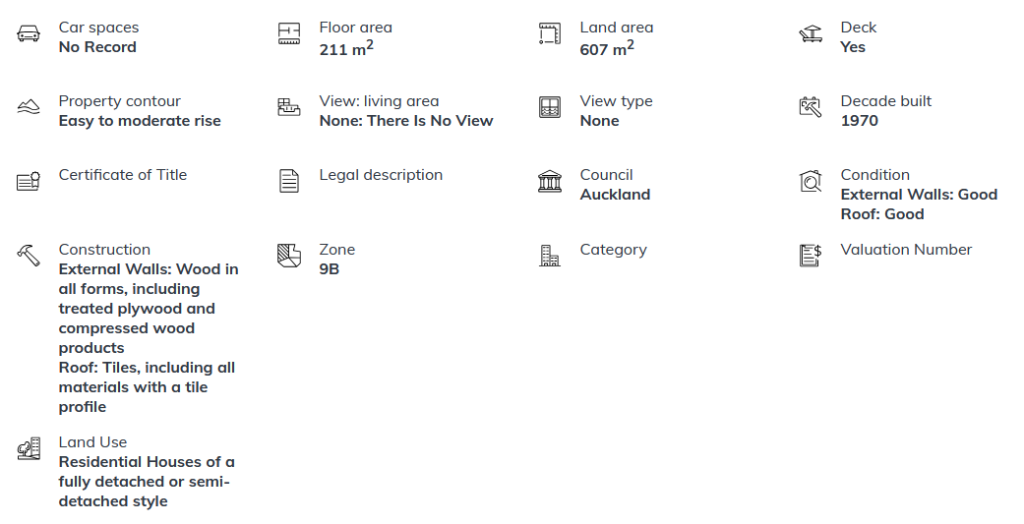

也就是说,政府估价本来就不是为了获得准确的房产实际价格。而估价公司显然不可能,也并没有登门拜访每一栋房产,不可能知道房产里的装修多么高档。但估价公司可以通过地方政府的资料可以知道房子和地面积多大,什么年代修的,材料水平如何,最近有没有申请建筑许可,翻新或者增加设施之类的。通过GIS 也可以得出大致地势,是否有景色等潜在影响价值的地理因素。

基于这些因素,加上近年来的销售记录,就能大概将地区内的房产归类,并且通过模型得出大致价格。当然和地税一样,实际情况要复杂很多,我也并不知道QV 等估价公司的模型具体细节。但无论如何,大原则无法背离 Rating Valuations Rules 以及Rating Valuations Act 1998。

除了提供估价服务的公司之外,给岛国人提供虚拟数字娱乐游戏,哦不,即时房产估价的各种网站,例如homes.co.nz 或者trademe property,数据来源其实都是同一个,例如下面这个例子:

不过如果没有登门拜访,政府,或者估价公司怎么可能知道房产的”condition”?依然是靠推断,通过房产年龄,建造材料,以及该地区最近销售的类似房产可以大致得出同类房产的维护水平。大面积估价时,有时候也确实会派人开车在整个街区逛一圈。

其实政府估价本来就不包含建筑本身的价值。虽然项目中有一个“improvement value“, 但这实际上是个非常简单的算术题,仅仅是用估计的房产总价值(capital value)减去土地价值(land value) 得到的数字而已。

对大面积估价来说,建筑价值本身并不重要。毕竟市场上通常只交易土地或者土地+建筑,如果只有建筑但没地方放,也就和地税没什么关系了。虽然有时候这可能导致奥克兰的各种百万豪宅中,理论上的建筑价值 improvement value 只有几万块钱而已,这也并非偏离现实,毕竟炒房炒的就是地皮,房子本身是贬值的。在奥克兰炒房最疯狂的时期,占地面积大的老房子,有没有房子本身的价格差距也确实不大。

但是land / capital value 的区别可以实实在在地影响地税 。 Local Government (Rating) Act 2002 允许地方政府选择两个估价中的任意一个作为地税计算基础。在奥克兰使用capital value ,但有些时候使用land value 更加合理 —— 比如说regional council 主要负责自然保护和灾害风险管理,修个防洪堤坝可以让每个人获益,而这和他们的土地上有没有房产并无太大关系。

这些奇奇怪怪的知识还有很多,无法一一尽数。不过这些话题背后的法律以及原则在网上其实都是搜索便知,甚至都不需要多少时间阅读,理解的障碍几乎为零。那么为什么“房价涨政府可以多收地税,政府不可能让房价跌”这种说法还能如此广泛传播?

就说一个例子好了,这两天不小心听到岛国房产传媒集团NZME 的Shittalk ZB,其中的当家花旦在告诉大家放宽心,新的capital value 和房价无关。不仅在广播里,网上各种专家也纷纷出动复述同样一件事 —— 而过去十几年每次估价上升时,有没有砖家主动说过这事?

Exactly.