岛国政府最近公布的一系列吸引新超市入市的政策,其实并没有什么好说的,简单来说就是meh,不会造成任何影响。毕竟要是经济专家党只会用锤子(fast track consent),那看哪个问题都像是钉子,已经成了自己政治品牌的一部分,有没有实际用途反倒是其次的,让乡民看着开心就行了。

当然只是反对就没有积极意义了,说下个人看法 —— 除了解放供应商之类的一系列上游问题, 这个问题的症结还是和岛国其他所有问题一样,不外乎就是炒房经济的后遗症体现。

想象一下,如果自己是costco 的development manger,现在要开新超市,交给你一个任务,找到一块合适开发的土地。Costco 需要大约2.5 公顷的土地(露天停车的话需要的面积更大),交通不说便利,至少不能太偏远,靠近主要交通要道。打开自己小区的地图,假设自己在玩cities skylines,你会选哪里?我猜的话不外乎就以下几个选项:

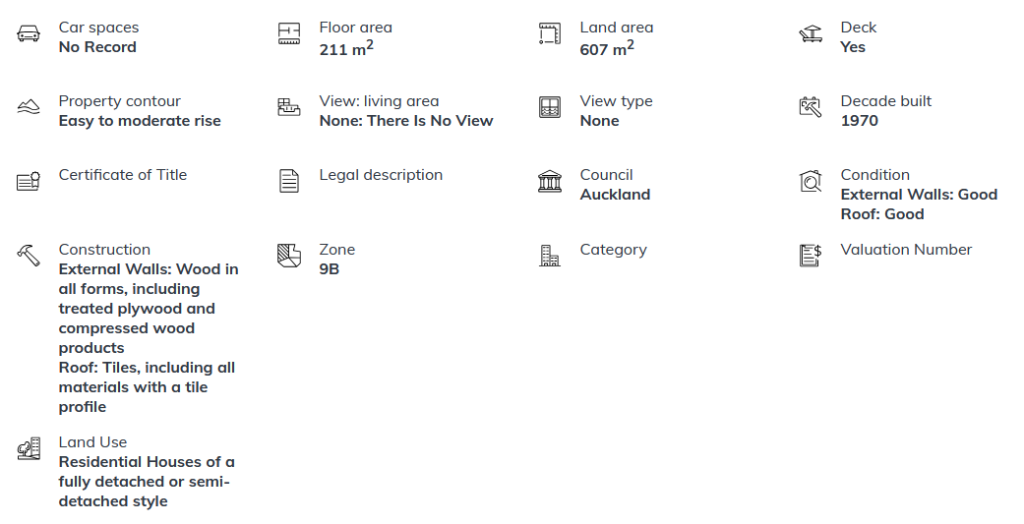

推倒一片居民区。假设一个street block 2.5 公顷,按平均600平米一个房子的话,就是41栋独立住宅。按照奥克兰的百万地产均价,什么事都还没开始干,$41m 就已经付出去了,还不说居民知道收购目的之后,必然会坐地起价,或者拆迁费用。超市里每件商品怕是都得多个几毛钱才能收回成本。

去已建成的商业区或者工业区铲光一片土地,也是一个选项。可能比居民区会便宜一点,但对当地的就业却是严重打击 —— 毕竟摧毁就业机会,也就是减少你超市的潜在客户。

另一个选项是在已有的shopping mall 里租块场地。场地条件是否合适不说,地主愿意租给谁,不租给谁,这不是政府可以控制的。就更别说新西兰两大连锁超市在囤地,互相排挤对方这方面还有多少小动作。

或者找到了一片空地? 在奥克兰已建成区域内几乎不可能,除非把公园之类的土地拿出来,政治阻力更大。

所以完全可以理解costco 的选址必然只可能是新开发区域,奥克兰的Westgate 或者基督城的Rolleston,对大部分居民都不会有任何帮助。 这就是问题所在,经济专家党天天喊fast track,可没地的话fast track 个什么。

更不用说两大超市之间互相囤地的暗战,哪怕在Hawke’s Bay 这样的小地方都能亲眼看到。Napier 著名的那两家相邻Woolworths 其中一家是以前的Foodtown ,合并了之后,为了避免竞争对手进入,必然要维持两个超市一起开。Havelock North 的New World 最近刚搬家,但旧址宁愿空着也不能卖。

除了暴力拆分已有垄断之外,这实在是看不出还有什么其他办法。奥克兰政府在搞提高居住密度规划时,完全可以把部分土地改作商业区,但这毕竟不是天朝,政府不能为私营企业征地,新超市还是得面对土地成本,以及和众多屋主谈判的风险。现有连锁只要高价买走一块土地,整个开发也就黄了。

个人看法是,真正的解决方法压根就不是新超市。乡民们大概都忘了,那种big box 超市流行之前,人们是如何采购的,去蔬果店,屠宰店,杂货店都转一圈,效果不也是一样的。与其多一个竞争者,为何不能多出无数个小竞争者。作为主要农业产区的Hawke’s Bay,这种模式依然可行。

岛国乡民在网上看到对面澳洲的十分便宜物价,准备润澳时,不一定意识到了照片里的价格通常都不是那几大连锁超市,而是各种各样的小店或者折扣店。看了下自己的每周采购支出,现在超市和其他店铺间的支出比例大约是各自一半。如果价格类似,我必然倾向本地店铺,更别说价格通常还更便宜,而且供应链短,蔬果质量更好。市面上还流通着各种各样的农场或者罐头厂次品,更加便宜。

这种模式的资本投入和运营成本都更低,自己去的几家greengrocer大多都是农场主自己家庭经营,也不需要花大价钱新建一个专门的建筑。

但面对土地价格压力,哪怕这种小地方,greengrocer 的前途依然暗淡。最近的一条新闻是街上的蔬果店被买走改建KFC,之前还有一家靠近居民区的农场要求政府规划中把土地改为居民区,随时准备关门。

当然这不是他们的错,如果他们手上土地或者店面比种地更赚钱,那正常人都不可能去辛苦种地。供应商减少,价格自然上升。奥克兰人在吵中密度住宅多么多么差的时候,又是否想过现在的蔬菜价格,又有多少是因为摧毁奥克兰粮仓Howick + Pukekohe 造成的。

如果不提高居民区密度,平摊土地价格,以及增加同样地理范围内的潜在客户群,在奥克兰这样的大城市,除非走精品高端路线,或者涵盖特殊,大超市无法满足的需求,开设蔬果店更无利可图。比如说现在有多少华人超市已经比大连锁更贵了。

这就和岛国众多问题一样,利益全是炒房客拿走了,成本全社会负担。而在没有到达大众无法忍受的程度之前,不会真的去动既得利益者的蛋糕。