我觉得薄都督事件中最大的悲剧不是他们俩夫妇,而是乌有之乡的消失。不管我多么不同意他们的观点,但在网站存在期间,它的娱乐价值和给我带来的无尽欢乐都是不可否认的。随着都督被撸,下台的不仅仅是一股政治势力,乌有之乡所代表的极左思想也随之失去了靠山。但任何对中国政治稍微有点了解的人,在都督倒台之前就应该同意这个观点:都督能走多远当时并不知道,但让中国回到乌有之乡所描述的那个社会中,看着可怕,但是几乎不可能的。我从来就没有认真的把乌有之乡和他所代表的人群看作是某种确实存在的“危险”或是“隐忧”,而仅仅是一个无聊时看着玩儿的娱乐网站,就像这里的小众团体提出遣送所有移民一样,看着可怕,但你知道在可预见的未来他们都不会占据主流,得到实现他们理想的权力。

而中国真正的“隐忧”在哪儿?和海外反动媒体宣称的中国留学生和海归会给天朝带回“民主观念”不同,我恰恰认为未来最大的保守势力,最维护体制的极有可能就是这群人。我在Twitter上多次说到过这个观点,但140字再乘个几倍也实在是说不清我的看法。这次和人讨论时被激励写篇长文解释,希望我能够稍微说清楚点。叙述比较口水 —— 我不想明示或者暗示我的看法是对的,这只是我还没定型的个人观点。

和几年前不同的是,留学已经不是一件稀罕事了。大城市里家境不差的学生通常都有在大学时期,至少是研究生时出国读书的机会和实力。国外的大学们当然也乐得也赚天朝人的钱。就我的经验,周围一些人在国内上的大学是我根本都没听说过的学校,成绩也一般,但有足够的钱留学和制造假材料,也能申请到相当不错的学校。至于像是瓜瓜之类有背景的二代,更是各个名校的抢手货。

当然我不是暗示说每个在外的天朝学生,包括我自己都是“为富不仁”。就算家里没钱,从天朝出国还有另一种途径:公派留学或者赢得国外的奖学金。但达到这两者中之一都有一个不可或缺的条件:在国内表现或者成绩要好,个人简历上要写上一大堆“课外活动”。至于公派留学,虽然我听说政审已经是走过场了,但是要那几个签字并不总是那么容易。

至少我看不出无论通过何种方式产生的一个“普通留学生”会是一个对民主思想感兴趣,甚至带回国的留学生。我毫不怀疑留学生中的大多数都在国外学到了真材实学,毕竟舍得花钱让自己子女在国外混日子的家长是少数。但问题之根源不是在于他们学到的知识,而是他们不会,不想去学的东西。

说几个我周围的例子好了。曾经帮人改过一份申请学校时使用的 Personal Statement。除了英文比我还烂之外,我印象最深的一点是在文中所体现的价值观。文内毫不遮掩他对权力的向往,谈到自己的“成就”都是在天朝的各个政府衙门做过事,而我认为那些真正会让学校感兴趣的工作经验被一笔带过。更喜剧的是,谈到未来理想,他说在中年之前要做上天朝某部的部长……助理。我笑话说,这不仅是喜欢权力,还很现实,知道部长位置不太可能,助理就满足了。

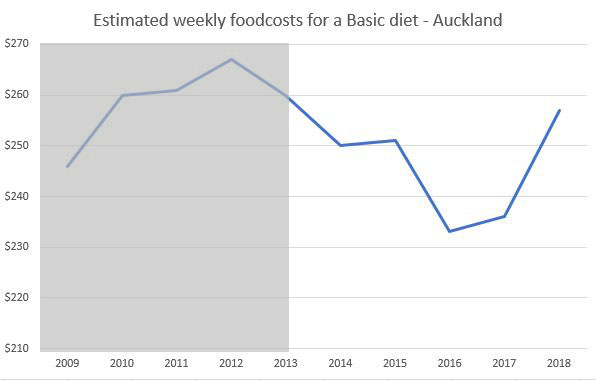

而前段时间在奥克兰,大学学生因政府财政预算内对学生津贴和贷款做出的限制上街游行示威。这些福利都是留学生享受不到的,但并不代表这就和留学生没有关系。这些措施必会让负担得起深入研究的学生减少,毫无疑问的意味着留学生要交更高的学费补贴学校运营。而我周围的学生不仅完全无法看到这层联系,觉得这事跟自己毫无关系,更是对在街上的学生抱着十分不屑的态度。“要考试了做这些事干嘛?”,“自己努力学习”等深得太上皇“闷声发大财”精神精髓的想法。

而将这和从留美预备学堂时期到三十多年前所谓“改革开放”前的的留学生们对比,包括49年之后无论通过什么方式出去或者回国的留学生,他们之间思想和理想的差异,关心的话题不同,就更加明显了。现在谁要说留学的目的是为了报效祖国,不管这个“报效”指的是为共产主义还是为民主事业奋斗终身,恐怕都会被人笑话吧?

就算抱负不同,他们和之前那些留学生最重要的区别是,留美预备学堂的学生要实现他们的抱负,需要的不仅仅是学习上的努力,还常常需要现实中的斗争。除开我党的理想是否对中国有益不说,当时的几个主要人物都有留学经历。而现在的留学生学成之后,如果最后选择回国,他们不仅很少需要在现实中斗争点什么,是否还需要学习上的努力都很难说。

随着社会中财富的集中,权力也逐渐集中到了少数人的手上,留学生的父母虽然不全是这一群人,但这一群人给子女的优势是显而易见的。我一直认为教育产业化和扩招并不是中国大学生失业问题的唯一根源。看到过不止一个家里靠辛劳赚了点辛苦钱送出国的孩子,除去在国外留下的,回国的基本还是天天在人才市场晃悠,或者找到一份完全无法收回留学投入的工作。等留学更加平民化之后,这可能会更明显。极端一点,Twitter上的一个段子是:朝鲜留学的人全部空降高层,而欧美日博士找不到工作。

但一个工作只是人的最基本要求。真正的关键是,中国的未来,无论是经济还是政治社会,最终会留学生掌控。在经济方面已经很明显了,去任何大公司找高管,几乎都能看到至少一个留过学的。政治方面,由于天朝的老人政治,改革开放后出国留学的一代还未能有足够的时间到达我党最高层(特别是1989后我党还有一段时期对在海外的留学生持不信任感),但在中央部委层面,到中低层,海归掌权的趋势显而易见,不然就不会有那么多官员去买假国外学历了。

而我可不认为现在在人才市场晃悠的留学生会是这群人中的主流力量。而考虑到这群人本身就更可能是在权力和财富庇荫下长大的,他们会给中国带回什么就很明显了。

就算没啥背景的留学生真的进入了有影响力的群体,我个人是认为,一个天朝人,在大学到大学毕业附近的时间,整个人就已经基本被天朝社会定型了,“反动”的照样“反动”,不“反动”的 也很难再被“海外反华势力”所“蛊惑”。当然不是没有例外,但仔细看看周围有类似经历的人,特别是最近时兴的出国读研,你很难找到在这群人中找到在“反动”和“不反动”之间产生了转变的人,最多也就是埋怨一句“唉天朝(我党,中国人,随便怎么换)也就是那样了”。

而天朝社会今天的状态,我想也不需要我怎么多说了。二代们就不用说了,社会状态更会影响每一个人思维和他内心的各种观念。作为自认为的民主社会主义者,我把这归咎于新自由主义经济带来的个人主义精神毒药(当然这只是我和一些人的偏见)。新西兰也经历了类似的转变,从计划经济到自由市场经济的同时,人们也越来越缺少同情心和社会责任感。但在天朝,这一毒药拌上伪装成爱国主义的爱党国主义,和为了转移注意力而被鼓励的物质享受,通过基础教育和上一代的言传身教塞给下一代,只能威力加倍,而这一切,对大多数人来说都发生在留学之前。

值得一提的一个相关现象是,中国留学生通常选择非常技术的科目,比如医科,工程和科学,或者就是留学生泛滥的各种商科。 “科学可以为民主,也可以为专制服务,但作为文科理性代表的哲学理性则必定不能与专制共存” 。美帝现在还能自慰说自由的环境才能让科学和技术不断创新,但被非自由环境所利用的科学和技术知识,威力可更大。等朝廷九长老再进化个两三代,他们用天朝政治思想和价值观武装的头脑和自由世界提供的技术知识,带领一个官民普遍视平等和尊重为无物的国家来跟整个世界打交道时,谁赢谁输还真不好说。

我不奢求他们会带回什么什么思想,看看他们每日都在新浪微博上说些什么就知道这没什么可能。最好情况是他们中间的“反动比例”和中国国内的社会类似,或者稍微高一些。对于主流人群,除了知识,带回点啥旅游秘籍和购物攻略等人类文化中基本无害的产物,似乎更可能一些。最糟的情况是,他们带回的东西反倒可能会让中国的未来更加糟糕 —— 如果一个人被设定的目标就是买奢侈品,他去海外的时候你只可能在奢侈品店里找到他;而一个人被教育和社会设定的目标就是钱权两者,我可不认为他会带回国能达到这个目的之外的其他经验和知识。“海外反动媒体”也许从他们身上看到了和天朝民主化的可能,但我看到的通常是本质上没啥特殊的天朝人,只不过他们的胃口需要改用美元计算(什么,你说已经开始用美元计算了?)。

我说的留学生不是在说瓜瓜同学,而是会在以后会成为各行各业精英,平凡的小瓜瓜们,一个人影响社会方向很难,但一群人更容易。但我仍然抱有希望 —— 在海外的华人毕竟是大陆华人中能看到最多的人群。只要中间有极少数人,能够被“蛊惑”,所带来的变革的都是不可估计的,毕竟社会变革并不需要太多人的坚持。