自从上次岛国政府引用Twitter 匿名用户的暴力犯罪“统计数据”以来,这事又有了新发展。司法部长表示暴力犯罪率在上一季度大幅下跌,提前4年实现了政府设定的KPI。

简单重复一下之前的blog。暴力犯罪率有着明确的定义,但来源不是警方统计,而是单独的crime and victims survey。这个调查基于滚动民调,询问受访者过去一年来是否经历过犯罪。每个季度的报告使用过去一年的民调结果,也就是说结果涵盖了过去两年的犯罪率。司法部明确提醒说不能直接比较季度间结果,因为两个季度间使用的民调数据大部分都是一样的。

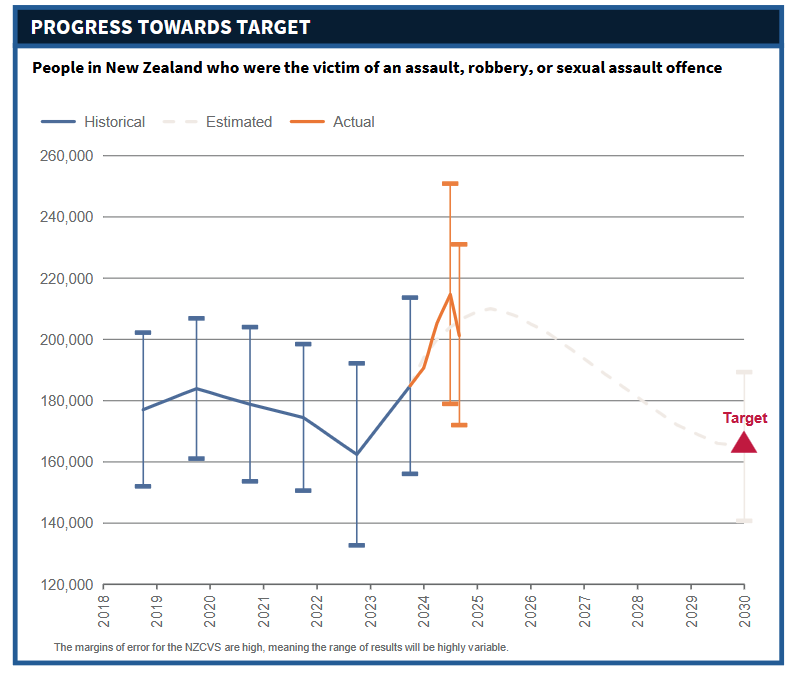

这一重大好消息基于截至今年2月的季度报告。相比于去年三月的报告,暴力犯罪的受害者从215k 大幅下降至157k。

至于大幅下跌的原因,政府自然会说全靠严打犯罪党治理有方,而司法部长给出了三个原因:恢复三振法案,严打帮派法律以及禁止用legal aid 支付被告人的cultural report。

当然了解了这些法案和调查的背景,翻译和扩充一下司法部长的说法,大概就是过去三个月的抢劫,性侵犯,家庭暴力和人身攻击犯罪率大幅下降,拉底了过去2年的数据。而这全是因为:

三振法震慑犯罪分子(虽然法案要今年6月才生效)

去年11月禁止了帮派标志

限制被告使用legal aid

当然谁信这个是个人自由,但至少我觉得,读起来都觉得有些好笑。

个人看法是,一年前报告中的犯罪率,也就是2022年-2024年的犯罪率是这几年的最高峰,一年后当时的民调数据,也就是2023年的暴力犯罪开始被排除在数据之外。这要么归功于时间的流逝,要么归功于工党最后一年治理有方?毕竟现在的数据涵盖了2023年2月 - 2025年2月,其中大部分时间还是工党在执政。

至于现政府是否知道自己在曲解数据,我想应该是知道的。台面上承认数据波动幅度大,也就是暗示之后可能还会上升,但真正值得提的是这句话:

“It’s important to remember this survey covers a 24-month period, so we will continue to see the results of Labour’s soft on crime approach filter through at points.”

意思大概就是说随着时间流逝,工党执政时期的犯罪率在数据中的比重会越来越大。如果之后数字上升,请责怪工党,不是我们的问题。